Anthropologie du climat : Approches culturelles et sociales du changement climatique

AINO912A

Description du cours :

Ce cours d'Anthropologie du climat explore les aspects culturels et sociaux du changement climatique, en se concentrant sur la manière dont les sociétés humaines interagissent avec leur environnement climatique. Les étudiants examineront les constructions sociales et culturelles du climat, les perceptions et les représentations culturelles du changement climatique, les impacts sociaux et écologiques du changement climatique, ainsi que les réponses et les adaptations des communautés face à ces défis. Le cours abordera également les enjeux de justice environnementale, les mouvements sociaux et les politiques climatiques.

Objectifs du cours :

1. Comprendre les fondements théoriques de l'anthropologie du climat

2. Analyser les constructions culturelles du climat et du changement climatique

3. Étudier les impacts sociaux et écologiques du climat ainsi que les réponses et les stratégies de réaction

Méthode pédagogique

Le cours combine différentes méthodes pédagogiques qui se complètent mutuellement :

1. Des cours magistraux sont utilisés pour permettre aux étudiants de comprendre comment l’anthropologie aborde les questions liées à la conception et usages de la nature, y compris les différents cadres théoriques et les dimensions sociales, culturelles et politiques impliquées.

2. Des cas ethnographiques particuliers sont présentés afin de mieux saisir la matière discutée.

3. Un accompagnement est fourni pour la lecture de textes obligatoires. Pendant les séances de travaux dirigés (TD), des discussions en classe seront orchestrées autour de certains textes spécifiques, et ces discussions feront l'objet d'une évaluation. Les étudiants sont fortement encouragés à lire des textes complémentaires.

Quelques références bibliographiques :

· Baer, H. A., & Singer, M. (2018). The anthropology of climate change: An integrated critical perspective. Routledge

- Crate, S. A., & Nuttall, M. (Eds.). 2016. Anthropology and climate change: From actions to transformations. Routledge.

·

Descola, P. 2005, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard.

DOI : 10.3917/deba.114.0086

· Escobar, A. 1996. Constructing Nature: Elements for a Post-structural Political Ecology. Futures, 28(4), 325-343.

· Ingold, T. 1987. The Appropriation of Nature. Essays on Human Ecology and Social Relations, Iowa City, University of Iowa Press.

· Latour, B. 2016. Politiques de la nature: comment faire entrer les sciences en démocratie. La découverte.

· Strauss, S., & Orlove, B.S. (Eds.). 2003. Weather, Climate, Culture (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003103264

· Whitaker, J.A., Armstrong, C.G., & Odonne, G. (Eds.). 2023. Climatic and Ecological Change in the Americas: A Perspective from Historical Ecology (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003316497

Plan du cours :

· Séance 1 : Introduction à l'anthropologie du climat

· Séance 2 : Circulation et adhésion aux discours sur le climat et son changement

· Séance 3 : Perceptions culturelles du changement climatique

· Séance 4 : Changement climatique et impacts sociaux

· Séance 5 : Discussions sur les stratégies d'atténuation du changement climatique

· Séance 6 : Adaptation et résilience face au changement climatique

· Séance 7 : Justice environnementale et équité climatique

· Séance 8 : Mouvements sociaux et activismes climatiques

· Séance 9 : Politiques climatiques et gouvernance [TD]

· Séance 10 : Anthropologie du climat régionale : études de cas [TD]

· Séance 11: Engagement et action pour le climat [TD]

- Enseignant: Oscar Ivan Garcia Rodriguez

Que peuvent avoir en commun une « conférence performée » par le philosophe Matthieu Duperrex sur les sédiments en Louisiane, une bande dessinée par l’historien Sylvain Venayre concernant l’histoire de France, des QR codes dans un livre photographique de Camilo Leon-Quijano consacré à la cité de Sarcelles, un roman de l’anthropologue Altaïr Despres mettant en scène les échanges économico-sexuels à Zanzibar, une pièce de théâtre sur le réchauffement climatique par le sociologue Bruno Latour et la spécialiste en littérature comparée Frédérique Aït Touati, ou un film narrant les tribulations d’un vendeur de poulet par l’anthropologue Jean Rouch ?

Le point commun est que toutes ces œuvres artistiques sont aussi des recherches en SHS. Les chercheur.e.s se sont saisis d’une écriture non académique pour réaliser « un pas de côté » pendant leur terrain de recherche et/ou pour le restituer. Nous verrons la diversité de ces formes de figuration pour rendre compte des expériences sensibles vécues sur le terrain de recherche et/ou pour toucher un plus large public. Ces écritures alternatives de la recherche ont parfois été menées en s’associant avec des artistes, dans des collaborations transdisciplinaires « arts et sciences » par exemple.

A partir de réalisations contemporaines, nous réfléchirons autant sur les questions épistémologiques (quels modes de connaissance sont en jeu ?) que sur les questions méthodologiques, notamment sur les supports qui portent ou conditionnent l’écriture alternative (livre imprimé, en ligne, photographie, lieu d’exposition, bande dessinée, théâtre, podcast, performance, cartographie sensible, danse, multimodalité, etc).

En fin de cours, et en se basant sur ces notions théoriques et les exemples qui seront analysés, chaque étudiant.e. lors du TD s’emparera d’une forme de son choix (sons, images fixes, vidéos, écrits, dessins) pour réfléchir à une narration issue de ses propres recherches.

Bibliographie :

Baracchini L., et al. (2021). « Des ethnographies à l’œuvre : rencontres entre artistes et anthropologues ». Ethnographiques.org, n°42, déc. 2021. Rencontres ethno-artistiques. En ligne : https://www.ethnographiques.org/2021/Baracchini_Dassie_Guillaume-Pey_Guykayser

Irving A. (2015). « Aux confins de la science ». Ethnographiques.org, n°30, sept. 2015. Mondes ethnographiques. En ligne : https://www.ethnographiques.org/2015/Irving

Horiguchi I, et al. (2021). « Le waza du washi : anthropographie d’un artisanat traditionnel au Japon ». Techniques & culture, 2021/2 (n° 76), p. 190-209

En ligne : https://www.cairn.info/revue-techniques-et-culture-2021-2-page-190.htm

Perucca B. (2021). « Du théâtre à la bande dessinée : une autre manière de raconter la recherche ». Le journal du CNRS. En ligne : https://lejournal.cnrs.fr/articles/du-theatre-a-la-bande-dessinee-ces-autres-manieres-de-raconter-la-recherche

Roussel F., Guitard E. (2021). « L’usage du dessin dans l’enquête de terrain en sciences sociales. État des lieux et perspectives depuis la géographie et l’anthropologie ». Blog de la revue Carnet de Terrain

En ligne : https://blogterrain.hypotheses.org/17017 (première partie) / https://blogterrain.hypotheses.org/17117 (deuxième partie)

Saillant F., et al. (dir.) (2018), Les mises en scène du divers. Rencontre des écritures ethnographiques et artistiques. Cahiers Remix, n°09

Venayre, Sylvain (2021). « Faire de l’histoire en bande dessinée ». In Ecrire les sciences sociales, écrire en sciences sociales, p. 175-187. Rennes : MSHB-PUR (Coll. Métier de chercheur-e ; 02)

- Enseignant: Florence Menez

- Enseignant: Aude Durand

- Enseignant: Yvan Maligorne

- Enseignant: Aude Durand

- Enseignant: Yvan Maligorne

- Enseignant: Nelly Blanchard-Stephan

- Enseignant: Philippe Jarnoux

- Enseignant: Erwan Le Pipec

La crise des représentations

Contre feu : « feu allumé pour arrêter un incendie en créant un espace vide ».

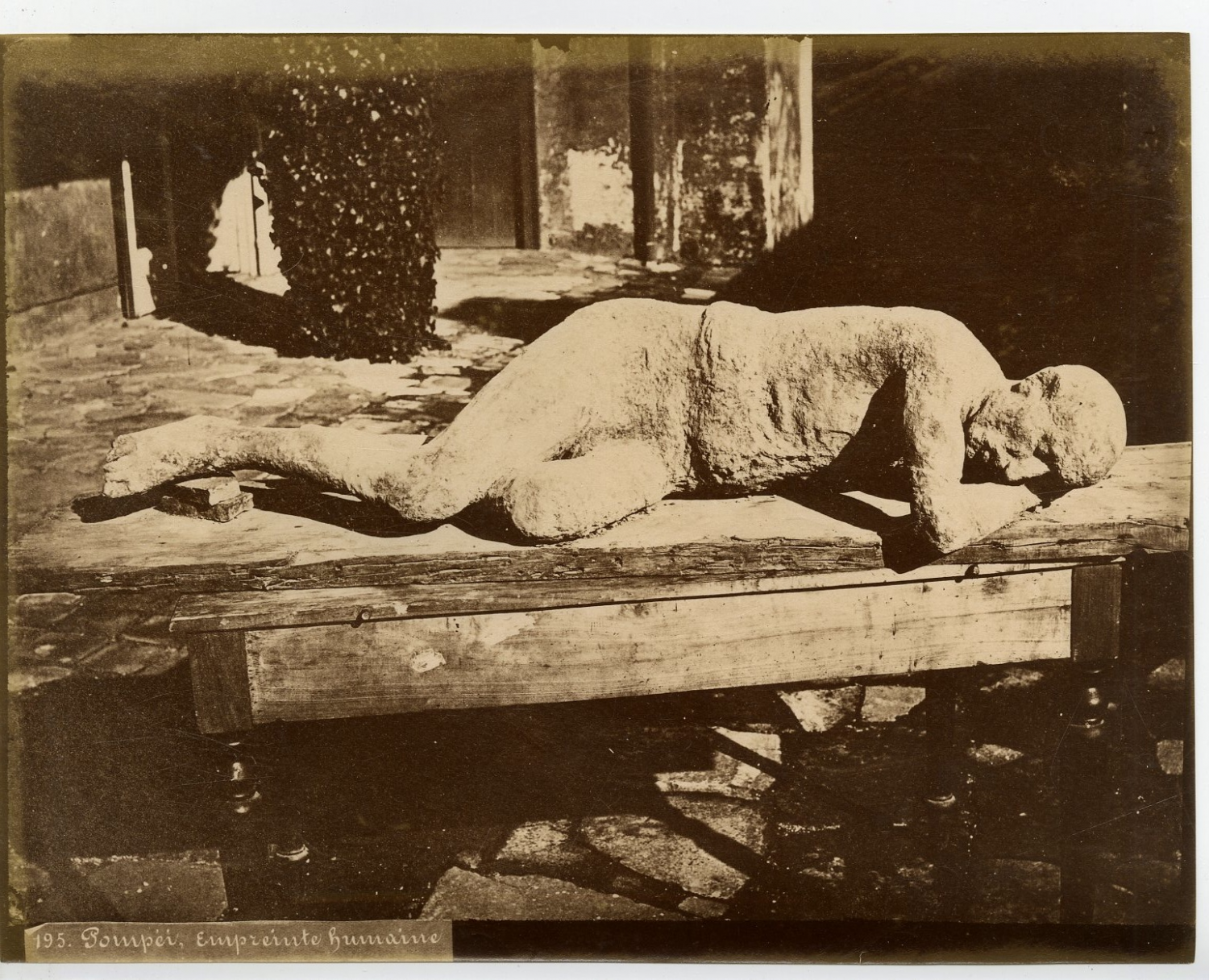

En reprenant à son compte le titre d’une célèbre étude de Sigmund Freud, James Clifford a appelé Malaise dans la culture son ouvrage consacré à la représentation de l’altérité dans un contexte post et néo-colonial. C’est le malaise de l’anthropologie contemporaine confrontée à sa propre histoire.

Cette discipline relativement récente a beau se retrancher derrière un langage codé et parfois ésotérique : concurrencée par les sciences « dures » d’un côté, par le sens commun de l’autre (un sens commun de plus en plus désinhibé) elle a du mal, aujourd’hui, à assurer sa légitimité. Elle peut nier cette évidence et continuer à livrer ses recettes méthodologiques (« Combien d’informateurs dois-je rencontrer? », « Combien de mois dois-je passer sur le terrain ? », « Faut-il préférer le questionnaire directif ou le semi-directif ? »). Elle peut aussi assumer cette remise en cause et transformer le malaise qui la traverse en objet d’étude.

Le cours passera en revue les principales critiques (épistémologiques, politiques, morales) adressées à l’anthropologie en particulier et aux sciences humaines en général.

Quelques références bibliographiques :

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue, Paris, Mouton/Bordas, 1968

James Clifford, Malaise dans la culture. L’ethnographie, la littérature et l’art au XXe siècle, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1996.

Clifford Geertz, Ici et là-bas, L’anthropologue comme auteur, Paris, Métailié, 1996

Michel Panoff, Ethnologie : le deuxième souffle. Paris, Payot (PBP) 1977

Gérard Toffin, « Écriture romanesque et écriture de l'ethnologie » L’Homme Année 1989 111-112 pp. 34-49 (en ligne)

Gianni Vattimo, La société transparente, Paris, Desclée de Brouwer, 1990

- Enseignant: Sergio Dalla Bernardina

- Enseignant: Nelly Blanchard-Stephan